|

Aktuelle Artikel

Mucs wird 10! Liebe Leser, hoch die Tassen - mucs wird 10! Das... |

... newer stories

Illustration: Isabella Moser, Text: Jakob Schrenk

Craig Gilner ist erst 15 Jahre alt – aber sein Leben ist schon gelaufen. Er hat versagt, ist im Rückstand, und den kann er nicht mehr aufholen. Craig Gilner ist erst 15 Jahre alt – aber sein Leben ist schon gelaufen. Er hat versagt, ist im Rückstand, und den kann er nicht mehr aufholen.„Warum schnitten die anderen Kinder besser ab als ich“, fragt er sich und gibt gleich selbst die Antwort: „Weil sie besser waren, deshalb. Solche wie dich gibt es viele. Du kommst nicht bis an die oberste Spitze.“ Nur mit einem herausragenden Ergebnis schafft man es auf ein gutes College und auf eine Elite-Uni, nur mit dem perfekten Abschluss bekommt man einen guten Job, und nur mit einem guten Job hat man ein glückliches Leben. Für Craig ist diese Kausalkette der Leistungsgesellschaft zerbrochen, schon im ersten Glied. Craig Gilner ist Hauptperson des amerikanischen Romans „Eine echt verrückte Story“, der 2007 auch auf Deutsch erschienen ist. Der 26-jährige Autor Ned Vizzini schildert das Leben und Leiden eines modernen Werthers, der nicht an einer unerfüllten Liebe zerbricht, sondern an den Leistungsanforderungen der Gesellschaft. Die Hippies träumten davon, die Welt zu verändern, die Generation X wollte nur noch in Ruhe gelassen werden, Jugendliche wie Craig Gilner eint die Sorge um die Zukunft. Die Shell-Studien zeichnen alle paar Jahre das Bild einer skeptischen Generation, die auf sich selbst vertraut, aber wenig von der Zukunft erwartet. Die Bedeutung von Fleiß und Ehrgeiz für die Lebensgestaltung verstärkt sich. „Verglichen mit älteren Generationen sind die Angehörigen dieser Generation besser zu motivieren und besser einzusetzen“, resümiert der Soziologe Klaus Hurrelmann. Die Jugendlichen analysieren, was der Markt verlangt und liefern dann das gewünschte Produkt in Form der richtigen Praktika oder des gefragten Studiengangs. Leben für den Lebenslauf. Der Spruch steht in fetten Lettern auf der Webseite der Firma Babyplus. Sie bietet eine Art Walkman an, den sich die werdende Mutter um den Bauch bindet, „das wertvollste pädagogische Bildungssystem, das je entwickelt wurde“, schreibt die Firma. An den privaten Helen-Doron-Schulen können mittlerweile schon Säuglinge ab drei Monaten Englisch lernen. Das US-Unternehmen Fastrackids hat im Januar 2007 in Berlin seine erste Dependance eröffnet und bietet den dreibis sechsjährigen Schülern einen umfassenden Lehrplan: zwölf verschiedene Fächer, unter anderem Astronomie, Biologie, Mathematik, Naturwissenschaften und Wirtschaft. Der Wettlauf um die Karriere beginnt immer früher. In München werden bereits für Kindergärten naturwissenschaftliche Lehrpläne entwickelt. In der Grundschule geht der Klassenkampf dann richtig los. Spätestens in der vierten Klasse erreichen die Kinder im bayerischen Bildungssystem die wichtigste Kreuzung des Lebens. Der Notenschnitt im Zeugnis entscheidet darüber, ob sie auf das Gymnasium oder in Realoder Hauptschule gehen. Die Lebenschancen werden nach einem schlichten Schema verteilt: 2,33 reicht für den perfekten Start, 2,66 immer noch für die Realschule – alles, was schlechter ist, ist laut Statistiken ein ziemlich sicherer Weg in die Arbeitslosigkeit. In den letzten Jahren haben Zeitungen und Zeitschriften viel geschrieben über den Jugendwahn und die Anstrengungen älterer Menschen, mittels Röhrenjeans die Phase der Adoleszenz bis zur Verrentung zu verlängern. Weitgehend unbemerkt hat aber auch eine umgekehrte Entwicklung stattgefunden. Jugendliche und Kinder sehen sich genötigt, Einstellungen der Erwachsenenwelt zu übernehmen. Diese Prozesse sind nicht widersprüchlich. Alt und Jung treffen sich in der Mitte, ungefähr in den gefühlten Dreißigern, dem Traumalter für jeden Personalchef. Ein Dreißigjähriger hat sich die Flausen aus dem Kopf geschlagen, kennt sich aus, ist stark, fit und uneingeschränkt einsetzbar. keine Zeit verlieren: bilden, lernen, weiter bilden, das Leben als Wettrennen, jeder kleine Vorsprung – Business-Englisch, perfekte Rhetorik oder HTML-Kenntnise – muss genutzt werden. Wie das Deutsche Studentenwerk (DSW) im Juli 2007 berichtete, stehen Studenten unter „immer höherem Erwartungs-, Leistungs- und vor allem Zeitdruck“, immer mehr leiden unter dem einst als Manager-Krankheit bekannt gewordenen Burnout-Syndrom, klagen über Versagensängste, Schlafstörungen, Depressionen. Auch der Romanheld Craig Gilner wird depressiv, plant, sich von einer Brücke zu schmeißen und weist sich dann selber in die Psychiatrie ein. Erst dort lernt er, dass es im Leben noch etwas anderes gibt als lernen. ... link (1 Kommentar) ... comment  Die Ambient-Musiker von Spheric Lounge und die Punkrocker von Mongrel sind da unterschiedlichr Ansicht. Wir wollen von Münchens langsamster und schnellster Band wissen, ob das Tempo ihrer Musik auch der Rhythmus ihres Lebens ist. Die Punker erscheinen pünktlich im Feierwerk. Gernot Krebs und Max Krach kommen gerne schnell zur Sache: Mit ihrer Punkband Mongrel kultivieren sie den Drei-Minuten-Kracher, während Enzo Cage und Anatol Locker die Entschleunigung der Zeit zelebrieren, unter anderem mit ihrer Partyreihe „Spheric Lounge“. Auch mit ihrem Erscheinen zum Interviewtermin lassen sie sich viel Zeit < Moderation:Bernhard Blöchl mucs: Hier in der Kranhalle gibt es regelmäßig die „Spheric Lounge”, ein Live-Ambient-Projekt von 40 Musikern und VJs, das mit viel Improvisation Klanglandschaften formt. Eine Session dauert etwa vier Stunden. Wie lange dauert ein durchschnittlicher Punk-Auftritt bei Mongrel? Max: 45 Minuten, dann sind wir erledigt! Gernot: Manchmal auch eine Stunde, dann sind wir aber körperlich tot. Bei der „Spheric Lounge” gibt es die Regel der „Anstiegsdramaturgie”: Vordergründige Beats sind erst ab der zweiten Hälfte der Session erlaubt. Welche Bedeutung spielt Zeit für eure Musik? Enzo: Unsere Musik ist extrem langsam. Viele Leute neigen dazu, einzuschlafen. Und die Leute, die das dauerhaft durchhalten, die lesen, schreiben Bücher, arbeiten. Das ist eine Musik, die man hintergründig hört. Wenn man versucht, mit voller Konzentration dabei zu sein, muss man schon Freak sein oder Ambient-Enthusiast. Es ist eine Spartenmusik für ein schmales Publikum. Eine Musik, die große Zeiträume in Anspruch nimmt. Auf deinem erstem Soloalbum „Red” (2006) sind die Stücke im Schnitt acht Minuten lang, das längste geht 13:28; Mongrels Stücke sind im Schnitt drei Minuten lang. Welche Überlegung steckt dahinter? Enzo: Vom Charakter der Ambientstücke her würde ich vermuten, dass das durchschnittliche Ambient-Lied ungefähr acht Minuten lang ist. Das liegt daran, dass es langsam anfängt und lange tragen soll. Häufig gehen die Lieder sehr ineinander über, sodass es wenig Sinn ergibt, rein- und rauszugehen. Das ist vielleicht die natürlichste Geschwindigkeit dieses Musikstils. Max: Es würde langweilig werden, würde man unsere Stücke noch länger machen. Darum beschränken wir uns sowieso schon. Und dann landet man irgendwo zwischen zwei und drei Minuten. Das ist ja auch eine sehr strukturelle Musik, nicht wie bei euch, wo sich ewig lang Sachen entwickeln. Bei uns hast du Textparts, Refrains, vielleicht noch einen Zwischenpart – aber das war’s auch schon. Spiegelt das Tempo eurer Musik eure Lebenseinstellung wider? Anatol: Nein. Ich nutze Ambient-Musik zum Mich-Lösen, wenn ich mich konzentrieren will, etwas schreibe, arbeite. Das hat sehr viel mit funktionaler Musik zu tun. Genau wie bei euch erfährt man dadurch eine gewisse Aufladung. Aber langsamer leben wir dadurch nicht, oder? Enzo: Wenn man schaut, wie ich Roller oder Fahrrad fahre, dann würde man nicht meinen, dass ich Ambient-Musik mache. Ich bin eigentlich eher ein schneller, energetischer Typ. Dass ich Ambient mache, hat eher praktische Gründe. Denn da kann man leicht in Gruppen improvisieren – das taugt mir sehr. Hat jeder von euch eine persönliche Geschwindigkeit? Eine Art natürliches Tempo? Enzo: Mein Startding ist 80 bpm [beats per minute; Anm. d. Red.] – da zieht es mich immer wieder hin. Viervierteltakt, nichts Komplexes. Eine langsame Herzrhythmusgeschwindigkeit ist auch eine gute Basis für einen Ambient-Track. Anatol: Bei mir sind es 90 bpm. Aber es gibt auch perkussive Sachen, da sind es dann 120/140 bpm. Bei der „Spheric Lounge” ist aber alles bewusst zurück genommen. Keiner soll sich zu sehr in den Vordergrund drängen. Max: 180 oder 230 bpm - das sind die zwei Tempi, in denen es sich normalerweise bewegt. Wir sind halt eine schnelle Band. Gernot: Das Schnellste waren einmal 237 bpm oder so. Max: Aber da fängt unser Drummer langsam das Rauchen an. Enzo: Ich kenne den langsamsten Song – rein hypothetisch natürlich. Den hat Jens Groh gemacht, einer unserer Kollegen. Der hat ein Beethoven-Stück auf zwölf Stunden mit einem Tool gezerrt. Aber so sauber, dass es sich gut anhört. Anatol: Kennt ihr „The Long Now”? Das ist eine Uhr, die einmal im Jahr tickt, und alle 60 Jahre einmal schlägt. Gernot: Es gab mal eine Punk-Compilation, die hieß „Short Music for Short People”. Da waren 101 Lieder drauf, das kürzeste war sieben Sekunden lang, das längste wenig mehr als 30. Man glaubt gar nicht, was man in sieben Sekunden alles machen kann! ... link (1 Kommentar) ... comment  Heiner, Ulla, Linda, Ferdinand – Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Das sind die Protagonisten aus Harriet Köhlers erfolgreichem Debütroman „Ostersonntag“. Gemeinsam sind den Familienmitgliedern nur die verzweifelte Suche nach Glück, dem Sinn des Lebens und die Konfrontation mit dem näher rückenden Tod. Wir wollen von der Münchner Autorin wissen, wie sie damit umgeht, dass die Zeit irgendwann für jeden abgelaufen ist. Heiner, Ulla, Linda, Ferdinand – Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Das sind die Protagonisten aus Harriet Köhlers erfolgreichem Debütroman „Ostersonntag“. Gemeinsam sind den Familienmitgliedern nur die verzweifelte Suche nach Glück, dem Sinn des Lebens und die Konfrontation mit dem näher rückenden Tod. Wir wollen von der Münchner Autorin wissen, wie sie damit umgeht, dass die Zeit irgendwann für jeden abgelaufen ist. < Interview: Katharina Hering mucs: Ist Vergänglichkeit für dich ein großes Thema? Köhler: Nein. Ich bin kein Mensch, der sehr in der Vergangenheit lebt. Ich glaube das Thema Vergänglichkeit ist nur schlimm, wenn man an Dingen festhalten will, die verloren gehen. Man kennt diese Menschen, die an allem festklammern: Freundschaften, die längst vorbei sind, Erinnerungen oder Gegenständen. Du bist zwar erst Jahrgang 1976, aber doch wird der Rest des Lebens mit jedem Augenblick kürzer. Verdrängen wir unsere Endlichkeit? Ich glaube schon, dass wir unsere eigene Vergänglichkeit verdrängen. Zum einen, weil der Glaube an Gott bei uns eine immer geringere Rolle spielt, und zum anderen, weil der Tod aus dem Alltag entfernt wurde: Alte Menschen kommen ins Altersheim, dann ins Krankenhaus und schließlich werden sie in vollautomatisierten Krematorien eingeäschert. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben gewaltige Angst vor dem Sterben. Viele sagen, die Angst vor dem Tod sei das, was sie zum Handeln treibt. Sie zwingt uns, unserem Leben einen Sinn zu geben. Ist „Zeit haben“ das Wichtigste im Leben? Zeit - und die Kraft, sie zu füllen. Es gibt Tage, an denen man sich schlecht fühlt und nichts auf die Reihe kriegt. Man wünscht sich nur, dass man wieder ins Bett gehen kann, um Kraft für den nächsten Tag zu tanken. Klar ist Zeit sehr wichtig, aber sie ist auch nicht alles, weil vieles davon abhängt, wie gut ich sie nutze. Von „Momo“ lernten wir, man sollte die Zeit einfach nur leben, sonst gehe man den grauen Herren auf den Leim. Auch leben ist eine Art Nutzung. Die grauen Herren rauben ja nicht nur Zeit. Sie symbolisieren den Kapitalismus. Ich will jetzt keine Kapitalismus-Schelte betreiben, aber es geht darum, seine Zeit nicht einfach für die Erfüllung eines materiellen Traums zu opfern. Versprechen die Grauen Herren nicht Güter als Tausch für die geraubte Zeit? Bekommt Gigi nicht Ruhm und Momo Puppen? Das sind die Versprechungen, die uns unsere Welt macht. Aber natürlich bekommen wir die Zeit nicht zurück, die wir mit unserem Ruhm und unseren Puppen verspielen. Wann hast du das schöne Gefühl, deine Zeit richtig gut genutzt zu haben? Wenn ich konzentriert gearbeitet habe und mir viel einfiel. Aber ich habe auch das Gefühl, die Zeit gut genutzt zu haben, wenn ich zwei Stunden faul in der Sonne saß und es mir danach gutgeht. Wahrscheinlich muss man an einen Punkt kommen, an dem man durch sein Handeln ein gewisses Maß an Zufriedenheit erreicht. Man muss seine Tage nutzen – aber man kann sie auch zum Nichtstun nutzen. Ist es deiner Meinung nach wichtig, einen Plan fürs Leben zu haben? Nein. Mir machen Leute Angst, die ihr Leben planen. Ich glaube, dass man viel Freiheit gewinnt und sich viele Möglichkeiten bieten, wenn man offen bleibt. Ich habe noch nie irgendwas geplant. So hatte ich immer die Möglichkeit, jemanden zu treffen, der mir etwas erzählte, das mich in dem Augenblick begeisterte. So kam ich an fast alle meine Jobs – und war damit einigermaßen erfolgreich. ... link (1 Kommentar) ... comment Der Regisseur und Dramatiker René Pollesch räumt mit Theater-Klischees auf und bringt Schauspieler nicht nur mit seinem Tempo an ihre Grenzen.

< Anja-Maria Foshag  Das Stück „Solidarität ist Selbstmord“ des jungen Regisseurs René Pollesch wird gerne als „orgeastisches Highspeed-Theater“ beschrieben. Die Definition trifft exakt, was Zuschauer an einem Pollesch-Abend erleben: lautes, schnelesl, verwirrendes Schauspiel. Der Provokations-Profi macht „Theater so schnell wie die Formel 1“, titelte die Bild-Zeitung, „Handlung, Ideen, Andeutungen werden gewechselt wie Reifen beim Boxenstopp“. Bernd Moss, Schauspieler und Pollesch-Experte, sagt über seine erste Begegnung mit einer Pollesch-Inszenierung: „Der Text kam so schnell, dass ich dachte, ich lache später.“ Anna Böger, Darstellerin an den Kammerspielen, erzählt über die Zusammenarbeit mit Pollesch: „Es geht zum Beispiel um die Frage, wie nähert man sich auf der Bühne dem Thema Unterschicht. Da sagt Pollesch, Man kann es im Theater nicht einfach so machen, dass man einen Schauspieler in dreckigen Unterhosen hinsetzt, der dann Prekariat spielt.“ Pollesch, 1962 in der hessischen Provinz bei Friedberg geboren, verwehrt sich nicht nur klischeehaften Theaterbildern. Er will Dinge, die unter den Tisch fallen, auf die Bühne bringen. Als einer der ersten schrieb er über prekäre Arbeitsverhältnisse der Praktikums-Generation, angetrieben durch seine eigene Biografie. Ende zwanzig nach seinem Theaterwissenschaftsstudium in Gießen war er nach einigen erfolgreichen Arbeiten bei den Auftraggebern plötzlich out. Pollesch sagt über diese Zeit: „Nicht gefragt zu sein in dem Bereich, in dem ich arbeiten wollte, das war psychischer Stress.“ Was aber, wenn aus dem Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, nichts wird? „Für die Arbeit am Selbst gibt es eben nicht genug offene Stellen“, sagt Pollesch, „Selbstverwirklichung ist wie ein diffuses Versprechen. Wie die wahre Liebe, die jeder erleben will. Es gibt diese Behauptung, dass die wahre Liebe allen offen steht. Aber vielleicht ist das gar nicht so.“ Damit kommt Pollesch auf die zentralen Themen seiner Werke, für die er Theaterautor, Dramatiker und Regisseur in Personalunion ist. Die falschen Versprechungen der globalen Marken- und Marktgesellschaft. Es geht um den Marktwert des Menschen, um die Bedeutung von Fake und Wirklichkeit, Glücksvorstellungen, Liebe und Träume. Was, wenn unsere Träume nur von Verbrechern realisiert werden können?, wird in dem Stück „Solidarität ist Selbstmord“ gefragt. Und kann Liebe echt sein und gleichzeitig bezahlt? Liebe, das gefragteste Gut, entzieht sich den Gesetzen des Marktes, sagt Polleschs Hausphilosoph Carl Hegemann. Pollesch will sich vom „Repräsentationstheater“ absetzen, das dem Publikum einen Hamlet aufzwingen wolle und damit die eigene Realität vergessen mache. „Alles, was nicht mit den Schauspielern zu tun hat, wird bei uns rausgeworfen“, sagt Pollesch über seine Herangehensweise. Mittlerweile ist Pollesch mit seinem Polittheater selbst zu einer Marke geworden, die sich gut verkauft. Seine Durststrecke Anfang der Neunziger ist überstanden, er ist zu einem der wichtigsten zeitgenössischen Regisseure geworden, wird als „Erneuerer des politischen Theaters“ gefeiert und mit den wichtigsten Preisen in der deutschen Theaterlandschaft bedacht. Seine Arbeiten machen Station in Tokio, Wien und Hamburg. Heute ist er künstlerischer Leiter des Praters der Berliner Volksbühne. Seine Stückeerzählen von Menschen auf der Suche und immer zeigen sieSchauspieler, die sich um Kopf und Kragen reden, als könnten sie damit ihrer selbst ein wenig bewusster werden. Polleschs Theater ist nicht nur laut, schnell und verwirrend. Es macht vor allem nachdenklich. In einem Gespräch hat er einmal gesagt, „weil wir uns nicht entsorgen können, müssen wir Lösungen suchen“. ... link (3 Kommentare) ... comment Die Band „Schein“ treibt an und steigt auf.

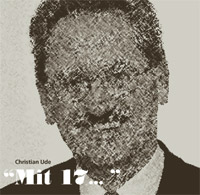

Welche Band kann schon von sich behaupten, sie könne den Funken so überspringen lassen, dass fast der ganze Konzertsaal abbrennt? Bei Schein stieg schon der Rauch auf, als Percussionist Christoph von der Bühne sprang, um die lodernden Flammen in der Garderobe bei einem Gig in Bad Aibling zu löschen. Billige Grablichtkerzen wie in diesem Fall, Bretterbühnen, Pannen-PA und 24-Stunden-Reisen im Minibus: Die Funkrocker sind seit sechs Jahren auf Ochsentour. Mit der CD „Extraportion“ kam im vergangenen Jahr der Durchbruch. Schon als die sieben Jungs im Jahr 2003 zur „besten Band Münchens“ gewählt wurden und von dem Geld des Sprungbrett-Wettbewerbs ihre erste CD „Gestatten Sie“ produzieren konnten, hätte alles ganz schnell gehen können. Plattenvertrag, Fernsehauftritt, Chartplatzierung. Doch in echt ist alles viel umständlicher: viel Zeit im Proberaum und Auftritte zwischen Wien und dem Jugendzentrum Pfaffenhofen. Aber das bringt Kontakte: So hört man auf ihren CDs auch Musiker von Jamaram und dem Orchester Bürger Kreitmeier. Auch der Remix eines Vienna Scientist-DJs ist dabei. Wollen Kritiker auch lästern, bei den Texten sei es besser, nicht so genau hinzuhören – auf der neuen CD schmettern die Live-Talente noch dickere Funk-Bretter aus den Boxen. Und immerhin gehörten Schein1998 – als sie noch unter anderem Namen Krautrock machten – zu den ersten Deutschtextern ohne sozialpolitischen Anspruch. So wollte es vor allem Sänger Georg Müller. Er ist der große Kommunikator. Für Menschen wie ihn wurde das Wort „Rampensau“ erfunden. Wenn man den 24-jährigen Ethnologiestudenten fragt, warum er Musik macht, kommt eine klare Ansage: „Wegen der Frauen“. So kratzen Schein mit ihrer lebenssatten Musik dem unterkühlten Dancefloor-Jazz der 90er-Jahre den synthetischen Lack wieder ab und rollen den dreckigen Beat der Straße darüber. Das klingt dann gerne mal wie Red Hot Chili Peppers-spielen-Beck-mit-Bläsern. Und immer drückt der Funk nach oben. Dabei haben sie selbst nie rare Funk-Scheiben gesammelt. „Beim Jam kamen wir zufällig auf eine Funk-Line. Dann hat uns die Musik total gekickt“, erinnert sich Georg. Ein folgenschwerer Zufall. Derzeit sitzen die Jungs an ihrer neuen CD. Und als Ausgleichssport gönnt sich ein Teil der Band das DJ-Live-Projekt „Schein-Soundsystem“ und steht mit Elektro-Funk-Beats bei radio libido auf der Bühne. Den Resident-Plattendreher DJ Bios von radio libido könnt ihr bei 18jetzt in der mucs-Lounge hören. sagt, Marco ... link (0 Kommentare) ... comment  Sophie Baumann will Unterricht durch Mitbestimmung effizienter machen. Die Münchner Bezirksschülersprecherin ist zuversichtlich. Nach jahrelangem Ringen mit der Staatsregierung darf sich ein bayerischer Landesschülerrat gründen. Bis zu dreizehn Jahre ihres Lebens drücken bayerische Kinder die Schulbank. Die „gefühlte Zeit“ ist viel länger. Immer mehr Schüler fordern deshalb: Die Lehranstalt sollte nicht nur ein Ort sein, an dem Wissen ins Hirn gemeißelt und Schulstunden abgesessen werden, sondern ein Platz, an dem man seine Fähigkeiten frei verwirklichen kann. Sophie Baumann ist eine kleine, zierliche Person. Ihre leicht rötlichen Haare hat sie zu einem lockeren Zopf gebunden, ab und zu rückt sie ihre Brille auf der Nase zurecht. Sie wirkt schüchtern, aber wenn das Gespräch auf die Landesschülervertretung Bayern (LSV) kommt, wird das ehemalige Vorstandsmitglied des Vereins resolut. Schnell merkt man, dass die Schülerin die Schwächen des deutschen Schulsystem besser kennt als so mancher Bildungspolitiker – und eine feste Vorstellung davon hat, wie eine bessere Schule aussehen müsste. Lange hatte Sophie nichts mit Bildungspolitik zu tun. Aber als die Schulsprecherin des Luisengymnasiums zur Bezirksschülersprecherin gewählt wurde, ist sie in die Politik „so reingerutscht“. Und kam bis heute nicht mehr raus. Es habe sich für sie eine neue Welt aufgetan, sagt sie: „Ich sah endlich die Möglichkeit, selber etwas zu bewirken.“ Die Schülerin lernte zu argumentieren und zu diskutieren und entwickelte dabei ihre „eigene Weltanschauung“, wie sie es nennt, was man an der Schule verändern muss, damit die Jahre dort mehr sind, als nur ein Zeitabsitzen. Das Schlagwort heißt „Demokratisierung“ – Schüler sollen im Schulalltag mehr mitbestimmen können und auch auf der politischen Ebene mehr Gehör finden: „Wir wollen die strikten hierarchischen Strukturen aufbrechen, damit Entscheidungen auf breiter Basis gefällt werden“, erklärt Sophie. Konkret schwebt der LSV „eine Schule für alle“ vor: keine verschiedenen Schularten, keine Noten, individuelle Lehrpläne. Schüler sollen selbstverantwortlich lernen, mit den Lehrern als Beratern an ihrer Seite. So soll durch mehr Eigeninitiative der Spaß am Lernen entdeckt werden. Dass diese Ziele wohl noch lange unerreichbar bleiben, weiß Sophie. Aber sie spürt auch, dass sie zusammen mit der LSV etwas bewegen kann: „Wenn wir auf den Mitgliederversammlungen mit engagierten und interessierten Schülern zusammentreffen, weiß ich, dass unsere Arbeit viel wert ist.“ Ein Ansporn ist, dass das größte Anliegen der LSV Ende des Jahres endlich Realität werden soll: die Einführung eines Landeschülerrates. Bis jetzt ist Bayern das einzige Bundesland, in dem es keine offizielle Schülervertretung gibt, die in bildungspolitischen Debatten ein Mitspracherecht hat. Um solch ein Gremium zu schaffen, wurde die Landesschülervertretung ursprünglich gegründet. In der jetzt von der Landesregierung zugesagten Institution werden alle Schularten vertreten sein. Das sei der erste Schritt zu mehr Mitsprache, sagt Sophie. Bisher war die LSV auf die freiwillige Kooperationsbereitschaft der Parteien angewiesen. In Bayern vorrangig auf die der CSU. Und die sei „eher selten zu Treffen bereit gewesen“, sagt Sophie. Der künftige Landesschülerrat hat das Recht, bei bildungspolitischen Themen gehört zu werden, gleichberechtigt mit dem Lehrerund Elternverband. Trotzdem steht Sophie der Veränderung noch ein wenig skeptisch gegenüber. Durch staatliche Förderung werde man auch ein bisschen abhängig vom Kultusministerium. „Das Ministerium muss den Etat genehmigen.“ < Dagmar Bartosch Termin: 16.–18.11. 2007 „Besser 07 wir denken weiter“ Kongress des Münchner Schülerbüros Münchens erster Schülerkongress („besser 06“) war ein großer Erfolg. Heuer lädt das Münchner Schülerbüro zum Kongress „besser 07“. Ziel: eine bessere Vernetzung der Schulen. Weitere Infos unter: www.schuelerbuero.de ... link (0 Kommentare) ... comment  Christian Ude wurde am 26. Oktober 1947 in München geboren. Christian Ude wurde am 26. Oktober 1947 in München geboren.1964 war er 17. Die USA bereiteten sich auf den Vietnamkrieg vor, China machte seinen ersten unterirdischen Atombombenversuch und die DDR erlaubte Rentnern Verwandtenbesuche in den Westen. Vor diesem Hintergrund bereitete sich unser heutiger Oberbürgermeister auf seine politische Karriere vor. Dass er für die Freiheit der Schülerzeitungen auf die Straße ging, hatte dabei auch ganz praktische Gründe. < Interview: Franziska Inngauer 1..., haben Sie damals schon daran gedacht, in die Politik zu gehen? Mit 17? Da stand mein Entschluss, Münchner Oberbürgermeister zu werden, schon seit 7 Jahren fest. 2..., welchen Politiker hätten Sie gewählt? Mit 17 Dr. Hans-Jochen Vogel, der auf uns besonders modern und kompetent wirkte. In der SPD habe ich mich dann allerdings auch heftig mit ihm gestritten. Seit sehr vielen Jahren betrachte ich ihn inzwischen als väterlichen Freund. 3..., gegen was haben Sie demonstriert? Ich habe meistens als Zeitungsreporter die Demonstrationen begleitet. Manchmal war ich aber auch selber aktiv dabei, gegen die Zensur von Schülerzeitungen, für eine demokratische Hochschulverfassung, gegen die Notstandsgesetze und gegen den Vietnamkrieg. 4..., was war zu dieser Zeit Ihr liebstes Kleidungsstück? Bequeme Cordhosen. 5..., haben Sie ein Instrument gespielt? Mit 17 nicht mehr, denn ich hatte zuvor erfolglos Blockflöte, Geige und Gitarre versucht. 6..., welche Schallplatten drehten sich auf Ihrem Plattenteller? „Petites fleures” und „White Cat Blues” von Chris Barber, später natürlich die Beatles. 7..., was war das beste Konzert des Jahres? Die Musica-Viva-Konzerte fand ich schrecklich, Klassik im Herkulessaal ziemlich steif, Popkonzerte konnte ich mir erst später leisten. 8..., hatten Sie ein Lieblingsbuch? Die Blechtrommel von Günther Grass wegen der imposanten Sprachgewalt und der unerschöpflichen Erzählkunst. 9..., gab es eine Parole, die Sie gerne an Wände gepinselt hätten? Auch wenn es mir heute peinlich ist: Auf meine Schreibmaschine habe ich „Freiheit für Teufel“ geschrieben. 10..., mit welchem Schülerjob besserten Sie Ihr Taschengeld auf? In den Sommerferien war ich Verkäufer bei Hertie an der Münchner Freiheit. Ich flog allerdings raus, nachdem ich einem VW-Fahrer einen Audi-Reifen aufgeschwatzt hatte. 11..., wofür haben Sie Ihr Geld ausgegeben? Mit 17 hatte ich kaum Geld, ich brauchte auch keines, höchstens mal für ein Mittagessen nach der Schule oder ein neues Fahrradflickzeug. 12..., welche Tabus haben Sie gebrochen? Im liberalen Schwabinger Milieu gab es kaum Tabus. Vielleicht habe ich deshalb niemals über den Durst getrunken oder Drogen genommen. Mit solchen Geschichten kann ich wirklich nicht dienen. 13..., was erschien Ihnen als der hässlichste Ort der Stadt? Die eben erst entstandenen Trabantenstädte. 14..., wo hatten Sie Ihre Lieblingsorte? Altschwabing rund um das Silvesterkircherl, der Kleinhesseloher See, der Kaiserplatz, wo ich heute lebe. 15..., was haben Sie gemacht, um Mädchen kennenzulernen? Ich hatte die geniale Idee, die Schülerzeitung auch auf Mädchengymnasien auszuweiten, so kamen die interessantesten Mädchen in die Redaktionssitzungen und später zu unseren Schulfesten. 16..., was hätten Sie damals gerne verändert? Die Schulpolitik. 17..., haben Sie damals mit dem Gedanken gespielt, München zu verlassen? Niemals! Keinen Augenblick lang! Ferien: ja. Aber umziehen? Niemals! Ude auf 18jetzt: Frag den Ude 22.00 Uhr: Kleiner Sitzungsaal Chat mit dem Oberbürgermeister. Alle Fragen an den Oberbürgermeister, werden live im Chat gestellt und auf Großbildleinwand übertragen. ... link (0 Kommentare) ... comment |

Neueste Kommentare

Kost nix Die fetteste Party des Wochenendes - und dann auch... |